デジタルツインコラム 第1回 概要と現状の課題

はじめに

昨今「デジタルツイン」という言葉が一般的にも広がってきています。デジタルツインとは、現実世界の実体やシステムをデジタル空間上にツイン(双子)として構築することで、各産業で活用され始めています(詳細は後述します)。

NTTデータグループとしても、この「デジタルツイン」領域を開拓していくことは重要だと考えており、デジタルツインのシステム設計・構築・運用までをフルパッケージで提供することを目指して、技術調査・お客様への提案・開発を進めています。

本コラムでは、デジタルツインの概要と現状の課題、それを解決する方法の一例、デジタルツイン環境構築における設計のポイントなどについて、全3回にわたってご紹介していきます。今回は第1回として、デジタルツインの概要と現状の課題について解説していきます。

デジタルツインとは

デジタルツインとは、現実世界の実体やシステムをデジタルで表現したものです。現実を再現したサイバー空間上でシミュレーションを行ったり、現実と重ねて可視化することで、業務を効率化したり、新たな体験価値を生み出すことができます。昨今、「メタバース」という言葉もデジタルツインとセットでよく使用されるため混同されている方もいらっしゃいますが、この2つは厳密には異なります。デジタルツインは、現実世界の実体やシステムをデジタル空間上にツイン(双子)として構築することであり、一言でいうと“複製”になります。一方で、メタバースは、仮想空間(≠現実世界)で形成される社会(サービス)になるため、現実の世界の複製ではありません。例えば、自身をスキャンして見た目がそのままでリアルタイムに動きが反映され、性格なども同期されていればデジタルツインですし、自身のデータをもとにアバターを作成してリアルタイムに同期せずに動作すればメタバース(仮想空間内のキャラクター)という扱いになります。しかし、この2つの背景技術は似たようなものであり、メタバース(仮想空間)の中に、現実世界を複製したデジタルツインを構築するといったユースケースもあることから、全くの別物ではありません。

画像1:Adobe Fireflyで生成したデジタルツイン+メタバースのイメージ

デジタルツインによって、ビジュアライゼーションを強化し、三次元的な形状や配置を空間的に確認できるようになります。例えば、高度な描写表現(光や影、複雑な形状の再現)を通じて早期に設計の不足を発見し改修を実施することができたり、XR機器による可視化効果によって作業支援や感覚的なレビューの精度を向上することができたりします。これによって、設計品質の向上や手戻り回避が期待できます。

また、デジタルツインによって、複雑な現実事象をもとにデジタル上で条件を変えてシミュレーションすることで最適化を図ることもできます。例えば、各工場生産ラインのデジタルツインを構築して工程設計の正確さを事前にシミュレーションをしたり、デジタル空間上でAIを効率的にトレーニングすることができたりします。これを応用した代表的なビジネス用途として、製造ラインや物流プロセスの最適化、エネルギー効率の最適化、渋滞や混雑の緩和、人間行動の予測やレコメンデーションなどが挙げられます。

デジタルツイン分野における課題と解決例

デジタルツインは、製造業・物流業・不動産業・小売業・健康サービス業などの様々な業界で活用されています。それぞれの業界において、デジタルツインを構築する上で使用される3D制作・設計・シミュレーションツールは異なり、多岐にわたります。有名なツールの例を挙げると、建築業でよく使用されるAutoCAD、製造業でよく使用されるSiemens製品、3DアニメーションソフトウェアであるMaya、ゲーム制作でよく使用されるUnityなどがあります。この他にも様々なツールが存在し、業界ごとにツールが選定され使用されているという背景があります。このとき、用途によって複数使用するケースもあります。

これらを踏まえると、現状デジタルツイン分野において以下の課題が存在しています。

- 1.様々なツールを用いて開発する際に、ツールに応じたファイル変換が必要である

前述の通り、様々なツールを使用しているため、最終的に結合する際にファイル形式を変換する必要があり、ファイルの変換処理の手間や、互換性の問題で修正工数が増えるといった課題があります。共同作業をする際には、ファイル形式は事前に統一されており、また、ファイル形式は、他のツールに幅広く対応しており、高速で扱いやすく、信頼性が高いものであることが望ましいです。 - 2.複数人が絡む共同作業やレビューに、手間や待ち時間が発生する

一般的に、開発フローの中で共同作業やレビューがボトルネックになることは多々あります。デジタルツインの構築においても例外ではありません。特にデジタルツインで用いる3Dデータなどを複数人とやり取りする際には、工程ごとに中間データを生成することが多いです。そのため、複数人と共有したりレビューしてもらったりする際には、並行してそのデータに対して作業をすることが難しくなり、手間や待ち時間が発生するといった課題があります。複数人での共同作業やレビューがしやすいよう、データを一元管理する仕組みや、リアルタイムに複数人が同時に1つのデータを参照しながら共同作業やレビューを実施できることが望ましいです。 - 3.ツールごとに得意/不得意があり、できることや組み合わせが限られる

前述のように、デジタルツイン分野では様々なツールが使用されているという背景があります。これらのツールには特定の用途に特化しているものが多く、複数のツールを組み合わせることが一般的です。この際、ツール側の制約によって実施できることが限定され(ファイル変換に未対応など)、連携が困難になることがあります。また、既存ツールに自分の欲しい機能が搭載されていなかったりすることもあります。1つのツール内で、他ツールと簡単に連携できたり、独自で機能を追加実装できたりする仕組みが存在することが望ましいです。

デジタルツイン構築を行っていく上で、これらの課題を解決するためには、作業者同士をつなげたり成果物を取りまとめたりする統合プラットフォームが必要です。

デジタルツインのための代表的な統合プラットフォームとして、NVIDIA OmniverseやAzure Digital Twinsが存在します。今回は、デジタルツイン分野における前述の課題を解決するプラットフォームとして「NVIDIA Omniverse」(以降、Omniverseと記します)を検証しました。(Azure Digital Twinsについては第3回で説明します)。

Omniverseは「1.プログラムに依存せず」「2.リアルタイムコラボレーションが可能」で「3.容易に拡張可能」であるという特長を持ちます。(前述のデジタルツイン分野における課題で付与した番号と一致させています)

- 1.ツールに依存しないフォーマットにファイル形式を統一

Universal Scene Description(USD)フォーマットにファイル形式を統一し、Omniverseコンポーネント内ではUSD形式でやりとりされます。このUSDとは、Pixarが開発した万能シーン記述ファイル形式です。オープンソース化されており、高速でスケーラブルで、ロバスト(非破壊)な編集が可能です。また、他のエディタなどでも開くことができ、直接編集することも可能で扱いやすいです。25年以上の使用実績があり、トイストーリーの制作でも使用されています。UnityやEpic GamesではUSDをエンジンに組み込んでおり、BlenderやAppleも自社アプリに統合し始めていて、幅広いツールへの対応が進んでいます。iPhoneのARアプリ内で処理される3DファイルとしてUSDが使われていたりします。

画像2:USD公式ロゴ

- 2.リアルタイムコラボレーションを可能にする中央管理サーバ

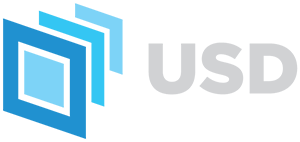

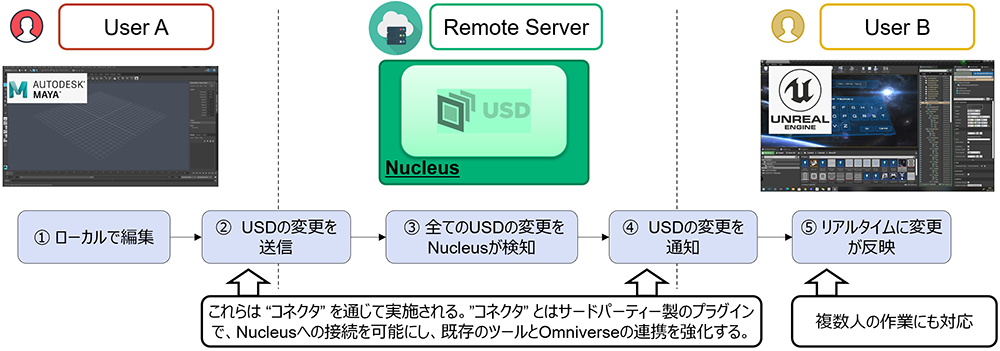

プラットフォームにおける中央管理サーバとしてNucleusというものがあります。NucleusはUSDファイルを管理(更新の監視など)するため、作業内容が全てのユーザに即座に反映されます。Omniverseで使用するデータをNucleus上に配置し、各ユーザはNucleusにアクセスして共同作業を実施することができます。USD以外に様々なファイル形式の配置も可能で、普通のファイルサーバのようにも使用可能です。

画像3:Omniverse Nucleus内のファイルブラウザ

そして、“ライブセッション”機能により、Pub/Subモデルを通じて、すべてのユーザ間で変更を同期することも可能です。

画像4:Omniverse Nucleusでのコラボレーション

このように、複数人での共同作業やレビューがしやすいよう、データを一元管理する仕組みや、リアルタイムに複数人が同時に1つのデータを参照しながら共同作業やレビューを実施できる仕組みがあります。

- 3.容易に拡張可能

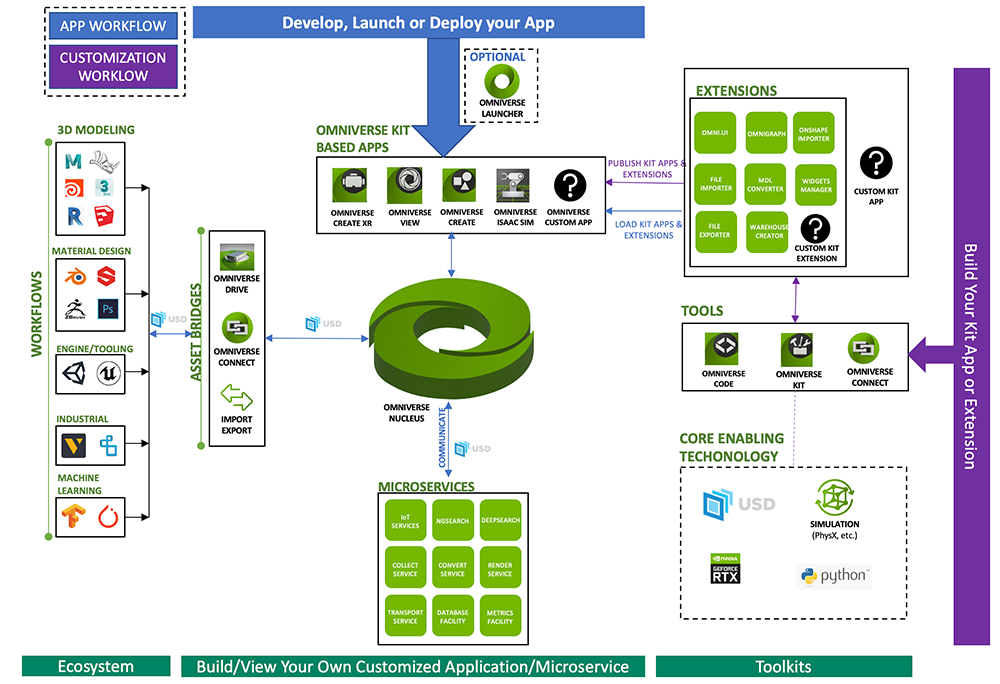

Omniverseにもともと用意されているものは、リファレンスアプリケーションです。もちろん必要十分な機能を備えていますが、機能を追加したい場合は既存のExtensionをインストールするか、自分で作成する必要があります(Chromeの拡張機能と同じ感覚です)。

そこで、既存ツールと連携するためのコネクタや、Extension開発を容易に実施できるSDK(Kit)が提供されています。

コネクタによって、既存ツールと連携してリアルタイムコラボレーションやファイルのやり取りを実施することができます。コネクタは独自開発も可能なため、連携したツールに対応するコネクタが存在しなければ、自分で作ることもできます。

Extension開発のためのSDKが用意されており、PythonまたはC++での開発が可能です。

このように、他ツールと簡単に連携できたり、独自で機能を追加実装できたりする仕組みが存在します。

上記の特徴を含めた、Omniverseのアーキテクチャ全体をまとめた図が以下になります。

図1:Omniverseアーキテクチャ

出典:Development Workflows — digital-twins latest documentation (nvidia.com)

上記で挙げたOmniverseのメリットを活かすことで、業務フローがどのように改善されるのかを例で示します。この例では、製造業での業務フローを想定しています。

各工程においてそれぞれレビューが存在し、ファイルのやり取りが発生します。外注先とのやり取りも含めると、更に手間がかかります。レビュワーも作成者と同じツールをある程度理解しておく必要があり無駄なコストが発生します。また、データを統一して管理する仕組みがないため、デグレーションの発生や手戻りの発生などが懸念されます。Omniverseのような統合プラットフォームを活用することで以下の表のように改善が見込めます。

| 導入前(Before) | 導入後(After) | |

|---|---|---|

| レビューで使用するツール数 | 多(作成ツール数に依存) | 1 |

| 表現のリアルさ | △(作成ツールに依存) | ◎ |

| データやり取りのしやすさ | ×(中間データあり) | ◎(中間データなし) |

| レビューの柔軟性 | ×(工程ごとに実施, 待ち時間あり) | ◎(いつでも可能) |

それぞれの工程において別ツールでレビューしていたものを1つの統一されたツールで実施可能になります。これにより、レビュワーは専門的な各ツールの知識は不要となり、無駄なツールの費用や習得コストをカットできます。OmniverseはRTX GPUを使ったリアルな表現(リアルタイムレンダリングなど)が得意なため、視認性が向上し、レビュー時の見落としの防止も期待できます。

USDによって中間データのやり取りが不要になるため、やり取りにかかる工数も削減できます。そして、工程ごとではなくいつでも柔軟にレビューが可能となり、外注先から発注元への説明や申し立てなどもNucleus経由でスムーズに可能となるため、手戻りの防止も期待できます。また、全データがNucleusに集約されるため、問題発生時に全体のどの部分で発生しているか状況把握が容易となり、認識齟齬やデグレーションの防止などが期待できます。

上記は業務フロー改善の一例ですが、このようにOmniverseのような統合プラットフォームを用いることで、デジタルツイン構築における従来の課題を解決し、デジタルツイン構築本来の作業に集中することで、QCDの全てを改善していくことが可能となります。

まとめ

今回は、デジタルツインの概要と現状の課題、それを解決するための統合プラットフォームの一例としてOmniverseをご紹介しました。デジタルツイン構築において、統合プラットフォームの活用が重要となることがお分かりいただけたかと思います。次回はOmniverseを活用してデジタルツインを構築した実例を示しながら、デジタルツイン構築における設計のポイントを中心にご紹介します。

参考情報

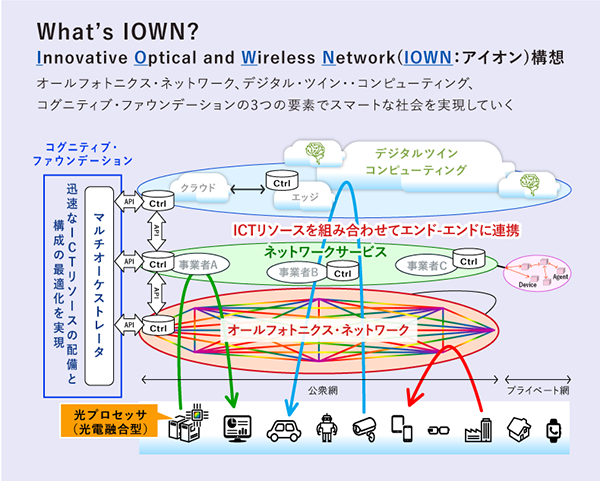

デジタルツインは、NTTグループが開発しているIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)を構成する1要素としても掲げられています。IOWNによって構築された、光ベースの高速ネットワーク(オールフォトニクス・ネットワーク)やICTリソースを最適に制御するコグニティブ・ファウンデーションと活用することで、デジタルツインで実現できる範囲の拡大(新しいサービス・アプリケーションの創出)を目指しています。将来的に、IOWNとOmniverseを組み合わせるといったことも十分に考えられます。

- ※文中の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。